2019年7月号

7月1日更新

![]()

2019年7月号

7月1日更新

★道枢葆光庵にて、令和最初の「京都の会 演武祭」

5月26日(日)、元号が変わって最初の演武祭が開催されました。

京都の会顧問相談役・入江師範が帰国され、奈良の会・佐藤師範も参加。

京都の会の会員が、日頃の練功の成果を披露しました。

入江師範による挨拶

即興で決まった今回の演目

「転掌」安福さん、田中さん、木下代師範 |

「転掌」物部師範 |

|

「平安弐段」入江師範 |

入江師範による「五体投地」 |

「公相君」小嶋参段 |

「法冠」佐藤師範 |

「悟水」木下代師範 |

「阿難」小西代師範 |

全員で集合写真 |

演武祭後も佐藤師範のレクチャーが続く |

★凛道大阪の会、練功レポート (小嶋・記)

凛道大阪の会は平成の初め頃から、故・多久島代師範を中心にスタートしました。

奈良の佐藤師範が、毎月第2日曜の午後に大阪の練功会へ指導に行かれており、

以前から歴史もある練功会なので一度顔を出そうと思っていたので、今回同行しました。

現在はJR鶴ヶ丘駅に近い閑静な住宅地にある、南田辺小学校の体育館で活動をされています。

練功は「日常功ー禅ー武密功ー羅天」と凛道気功・体操のメニューで進められますが、

会員は多久島さんの奥様はじめ御婦人方、嵯峨芸大凛道空手部OGの方など永く練功を続けられているため、練功の進行はスムーズです。

合間に休憩を入れ、座談会をやりながら和気あいあいと楽しく、いい雰囲気で練功をされており、参加しやすい感じのいい練功会だと思いました。

来年の東京オリンピックで空手が種目として採用されるのに伴い、各地で大小の競技大会が盛んに開催されています。

他派の道場で少年部や若い道場生が多く盛況なところは、各大会に向け競技練習を熱心にされています。

競技練習ではなく、独自性を主幹とする凛塾の方針の中で練功会活動を考えたとき、

凛道の気功・体操の面を軸に、体育館や施設を利用し健身目的で来られる方々が永く健やかに楽しんで続けられている大阪の会を見て

「このスタイルもありだな・・・」と考えさせられました。

地元・鶴が丘、南田辺小学校周辺にお住まいの方で、健康体操を始めたいとお考えの方は、凛道大阪の会へいらして下さい!

*練功場所、日時・大阪 南田辺小学校にて、第2日曜の午後1時半スタート

(JR阪和線・鶴ヶ丘駅より徒歩5分、御堂筋線・西田辺駅から徒歩10分)

練功会のお問い合わせは、佐藤師範までお願いします。

(佐藤師範への連絡は、日本凛塾ホームページの連絡先を参照下さい)

★<コラム>木下代師範のつれづれ日誌

令和元年、初の演武会も無事終了、毎週水・木曜日に参加されているメンバーは、来年の演武会では、「壱百零八(スーパーリンパイ)の型をするぞっ!」と、目標を決めて早速、少しずつ練功開始。

対比して考えても仕方ないことなのですが、自分自身もその様になれているのだろうか?!と、ふと思ってしまう時があります。

どの空手の型も、決まりのフォームはありますが、それぞれの身体の状態(柔らかさ・固さなど)、動きの個性を重視しながら、一部のみガチガチに力入れて動かすのではなく、出来る範囲で体幹・全体が協調しながら動けるよう、創始者の(故)廣川先生が話されていた【“心到れば意到り、意到れば気到り、気到れば力到る” “眼と手が合い、手と身が合い、身と足が合う”】という心・技・体一致の方向に行けるように…と、しかし、まだまだ道半ばというところですが、気長に地道にコツコツ進むしかないなあと、というところです。

それには、

それは、今から20数年前のこと、私が19歳か20歳位の頃に廣川先生から聴いたある話の内容で、

「将来、環境汚染が酷くなり、健康はお金で買えなくなる時代がくる、お茶碗を持って並ばないといけないような過酷な時代が到来するかもしれない、そんな時に武術の枠を超えて凛塾は老若男女、誰でもが健康維持が出来るような存在になれたら…」という思いを話されていたことです。

聴いた当時は、まだ凛道空手をやり始めて間もない頃でもあったし、私の中では武術の先生の印象というと、どうすれば強いだとか、技がどうだとか、組手がどうだとか、そういうことを一番に指導しているのかな?というような認識でしたが、全く予想していない内容を話されたため、変にビックリしてしまったのと、思想に感動して印象深く残ったのでした。

続く

★連載企画第十五回「入江師範(凛塾京都の会顧問相談役)レポート」

京都の会の重鎮であり、他派との積極的な交流など多方面で活躍されておられる入江師範の連載コラム。

内容はお任せです。

●凛道実技紹介<第19回>

今回も引き続き「日常功」を紹介します。日常功は次のような内容になっています。

定功に「応掌 晴頭 練支 擦火掌 養干 周山」

立禅に「方 円 站樁 壬天 操丹 開密 蘇」

<晴頭 せいとう(後半)>(その2)

両手の掌の間にボールが一つあるようにイメージをして、親指を左右の眉毛の一番内側に当て、「印堂」に向けてクリクリと押します。

このときに両掌の間にイメージしたボールから息を吸って足裏へ吐くようにイメージします。

(・・・天からきれいな気が入り、足から地に流す・・・)

眉毛の内側に親指を当てクリクリ押します

眉毛の内側に親指を当てクリクリ押します

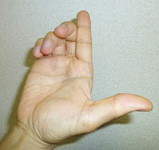

今度は顎の下に親指を当てて、人差し指は鼻の横に当てクリクリと擦ります。(このときの指の形は、下の写真のようにします)

人差し指を鼻の横に当てて擦ります

人差し指を鼻の横に当てて擦ります

親指をこめかみ辺りに当てて、手を軽く握り、人差し指の関節(PIP関節)を(眼球ではなく)骨の上であわせます。

そして、肘をクリクリ動かす動きが人差し指の関節に伝わるようにします。

3~4回ほどクリクリしたら、人差し指の当てる位置を少し変えてはクリクリすることを繰り返していきます。

そうして、だいたい目の周りを一周して鼻の横まで来たら、眼球の下側の骨の上を目尻までスゥーと引きます。

次に人差し指の肉の部分を目を閉じた眼球の上を軽く内から外へスゥーと引きます。

人差し指でクリクリするときに痛いところがあれば、そこは時間をかけて念入りにほぐして下さい。

まず両親指をこめかみに当てます

まず両親指をこめかみに当てます

上の眼窩内側から外側へ、次に下の眼窩外側から内側へ

次に両手の甲側を顎に当て、両四指で喉の方から顎の方へ払っていきます。そして今度は両手掌をうなじに当てて、両四指でうなじから前下方へ払っていきます。

両手甲で喉から顎へ払っていきます

両手甲で喉から顎へ払っていきます

次に両手掌をうなじから前下方へ払います

次に両手掌をうなじから前下方へ払います

に当て、両四指をクリクリ回しながら上から下へ下ろしていきます。

何回か繰り返したら、両手掌で胸部を上から下へ払っていきます。

胸骨両端を上から下へクリクリ回します

胸骨両端を上から下へクリクリ回します

その後、両掌で上から下へ払っていきます

その後、両掌で上から下へ払っていきます

<行事予定>

凛塾合宿 令和元年8月31日~9月1日(土曜・日曜)

奈良 元山上口「千光寺」にて

*入江師範の「武術雑感」(第16回)

*凛道実技紹介(第20回)・・・「日常功」その3

(あくまで予定です。変更の可能性あり)

★次回の更新は2019年9月1日の予定です★