2012年7月号

6月28日更新

![]()

2012年7月号

6月28日更新

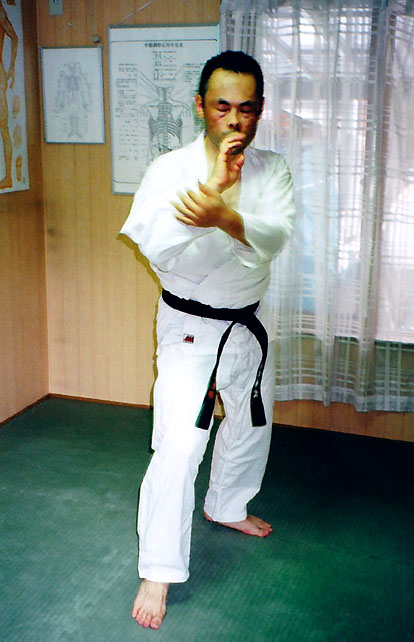

演武祭を終えて。京都の会の演武者 |

去る5月13日(日)小松原練功場にて演武祭が行われました。 |

|

メリー代師範クラス 毎週月曜日・木曜日 午後2:30〜4:30 |

June 27, 2012

|

Hi! Kojima Sensei, the Head of the Rindo Karate association in Kyoto has asked various members of the club to introduce themselves, so... Why do I like Rindo? |

| こんにちは! 京都の会会長の小嶋先生が、クラブのいろいろなメンバーに、自己紹介するよう頼みましたので・・・ 私の名前はメアリーです。8年半の間凛道空手を勉強しています。40歳の時に始めました! 以前カナダとフランスで高校と大学の頃若干の松涛館空手を習っていました。 でもそれから結婚して、子供を持ったり、キャリアのためにとても長い休みをとりました。 そのため私には、柔軟性を回復したり、技術を学びなおすためにやるべき仕事がたくさんありました。 凛道と松涛館のなんらかの大きな違いもあって、適応しようとすることは難しかったです。 なぜ、私は凛道が好きなんでしょう? 私は出席した最初のクラスで、入江先生が私たちに、このスタイルの背後にある哲学について少し話をしました。 とりわけ、彼が私たちが質問することや学んでいるものについて考えるのを奨励したという事実が、私は本当に好きでした。 その姿勢は、私がかつて練習した軍隊のような感じのクラブとは違って見えました。 日本での空手について私の先入観を考えれば、さわやかな、驚くべき経験でした。 |

.

|

最近顔を出していない会員の近況を伝えるこのコーナー、 今回は小嶋会長の友人でおっさんになってから凛道を習いはじめ黒帯になった、 ‘中年の星‘(!?)松尾初段(西京極練功会)です。 仕事が多忙の上地域の活動や私生活でも忙しくしていて休会状態ですが、近々復帰するそうです。 復帰は演武祭までにしたかったそうですが、少し落ち着いてきた今になりました。 毎回「円容臨」と「旺」を演武する「京都のMr.円容(?)」として活躍が待たれます。 |

※オマケ1

凛道のみならず、書道(五段)や野菜の自家栽培etc.で活躍する木下代師範のライフワークをレポート。

凛道代師範の木下です。

『ひろま(活動してる屋号の名前)』の活動の今回少しご紹介します。

布草履作り

作ったことのある人から教わりながら、作りました。

次は、「アシナカ」を作れるようになってみたいですね〜。

びわの葉エキス作り&びわの葉温灸

<庭にあるびわの木>

<びわの葉エキス作り&温灸の様子>

<900mlの瓶に、刻んだビワの葉&ホワイトリカーを入れた様子>

後は、個人的に、酵素ジュースの作り方を知人から教えていただき、ちょこちょこ作っています。大豆や発酵食品に興味があり、先日は自宅で、豆乳、おからを作りました。

やはり、自宅で作ったものは、美味しかったです。

今の時期は、梅関連かなあ・・・また、他にも色々活動しています。

その1つをご紹介

毎月第4土曜日、大阪で一品持ち寄りマーケットに参加しています。

http://www.a.zaq.jp/sennosizuku/

※オマケ2 「縁あって山に登っています」・・・小嶋・記

今年1月から毎月1回山に登っています。本格的な登山ではなくレジャーです。

柔道整復学校時代に柔道の練習や、実技認定試験の学習を一緒にやっていた同期生に誘われて・・・ですが、

「都会の喧騒を離れ、足腰の鍛錬と森林浴の恩恵を受けるために(??)」登っています。(なんじゃそりゃ)

以前から大文字山や中国の黄山(途中リフトを使ったので登山ではなくトレッキングですね)、

京都愛宕山(数十回)、比叡山、立山と登ってはいましたが、最近は今夏に北アルプスか富士山へ登るために少しずつレベルを上げています。

洛西ポンポン山、能勢の剣尾山、和知の長老ヶ岳、滋賀の比良山、鈴鹿の御在所ヶ岳、滋賀の伊吹山・・・

登るコースも初心コースを外し中級コースから登ることもあり、岩場にぶら下がったロープやチェーンを頼りに進むコースが続いたため、

途中で靴底が外れてしまって往生しながら下山したこともありました(苦笑)

鎖を頼りに降りる。最近はこんなところが多いです

一番印象に残った山は、水墨画で有名な中国の黄山。トレッキングの休憩時に松の木の前で立禅をした際、指の強いビリビリ感が大変印象に残ったから。

仙人伝説もある山だけに、強力な氣が出ているのでしょうか。中国の山では峨眉山にも行ってみたいです。

中国の黄山。素晴らしい松。

京都の会で毎年愛宕山に登りますが、会員が増えて希望者が募れば、他の山に登山するレクレーションも企画したいですね。