2025年1月号

1月1日更新

本年も宜しくお願いいたします!

![]()

2025年1月号

1月1日更新

本年も宜しくお願いいたします!

令和7年 凛道京都の会 一同

★凛道京都の会は本年度も昨年に続き同じスタッフで運営されます

顧問相談役

入江師範

指導部門

入江師範、物部師範、小西代師範、木下代師範

運営部門

京都の会会長・小嶋参段、会計・木下代師範

入江師範 |

物部師範 |

木下代師範 |

小西代師範 |

小嶋参段 |

①各練功会の練功状況

各練功会とも、新型コロナ等感染症の動向と状勢を見ながらの練功になります。

◎小松原練功会・・・ 各自間隔を取って、形練習と体操などを行っています。

1月の小松原道場は都合によりお休みです。

◎西京極練功会・・・ 現在は練功時に換気の励行を行ない、マスクの着用を

入室時の手指消毒、検温は継続します。体調の悪い方の参加は厳禁です。

②1~2月の予定

佐藤師範の京都巡回指導:基本第4日曜日ですが、1月は中止、2月は未定です

決まり次第お知らせいたします。

午前は10時~12時、午後は2時~5時です

「凛道司」佐藤師範が小松原で指導されます。参加できる会員の方はぜひ!

参加費・一律500円。

<他に何か予定が立てば決まり次第、この項で掲示いたします>

★ウォルター氏、来日。小松原を来訪

以前小松原の住人であった時期があり、京都の会でも活動されていたドイツ人医師・ウォルターさんが来日され、

11月24日(日)に小松原へ来られました。午後の練功後に歓迎会が行われました。

左から小嶋参段、物部師範、ウォルターさん、佐藤師範、木下代師範

★小松原で京都の会の忘年会が行われました

12月22日(日)、小松原では午前の練功後、忘年会が開かれました。

★<コラム>木下代師範のつれづれ日誌

comming soon!

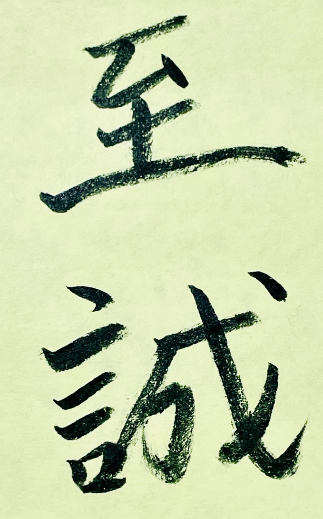

Vol.30 至誠

明けましておめでとうございます☆今年もよろしくお願い申し上げます。

十年ちょっと前から毎年、年頭所感として古典の章句や漢字を用いて表しています。

令和四年は「新」、五年は「攻」、六年は「正」という言葉でその年の目標や思いを込めました。

そして、その思いを脳にインプットすることで、おおよそその通りの結果となることに驚かされます。

さて、令和七年の所感として選んだ言葉は「至誠」です。

至誠といえば、吉田松陰先生の有名な言葉が思い浮かびます。

「至誠にして動かざる者は(至誠而不動者) 未だ之れ有らざるなり(未之有也)」

また、佐藤一斎先生も至誠についてこう述べています。

「雲烟(うんえん)は已(や)むを得ざるに聚(あつま)り、風雨は已むを得ざるに洩れ、

雷霆(らいてい)は已むを得ざるに震(ふる)う。斯(ここ)に以て至誠の作用を観るべし。」

自然現象がやむにやまれず発生することを述べていますが、

人間の行動も、それがやむにやまれぬ至誠より、迸(ほとばし)り出るとき、人を感動させ、

世を動かすことができることを示唆したものと言われています。

至誠の原典は孟子の章句にあります。

「是の故に誠は、天の道なり。誠を思うは、人の道なり。至誠にして動かざる者は、未だ之れ有らざるなり。

誠ならずして、未だ能く動かす者は有らざるなり」

今年は至誠を心に留め、心を盡(つく)して行動をしていきますので、何卒よろしくお願い申し上げます。

★「あおさんブラブラ歩(ある)記」(第24回)日帰り山ブラ編⑥

◎山ブラ(登山編)【綿向山(わたむきやま)、入道ケ岳(にゅうどうがたけ)】

多忙などで気が付けば1年以上このレポートが休止になってました(汗)。

最近は相変わらず街ブラの方はしてますが、山登りは元旦に愛宕山へ登るくらいで、ご無沙汰しています。

レポート内容と写真に年季が入り鮮度が落ちてきているので、毎回続けて連載していきます。

今回は今の時期に合わせ、雪の登山を2件。

…まず、かなり前の12月30日に登った「綿向山」(標高1110m)。

滋賀県の日野町、鈴鹿国定公園内にあり、鈴鹿山脈の南西に位置する。

表参道から登ったように思いますが、今は間伐作業や道路工事などで令和8年12月末まで登山ルートが限られているそうです。

冬は露氷が有名のようですが、見た記憶がなかったのでこの日はなかったのかどうなのか…。

朝6時半に自宅を出て高速道路を走り、途中信楽ICで休憩し、8時20分頃に現地駐車場に着。

8時40分に登山を開始し、5合目までは地面に少々雪があるものの、比較的歩きやすい樹林帯を進む。

7合目あたりから膝ほどある雪を踏みしめながら、急斜面をひたすら登る。

10時25分に雪の少ない割と平らな頂上着。頂上には大きなケルン「青年の塔」がある。

5合目の休憩小屋 |

頂上に近づいてくると急斜面。雪は膝位まで |

所々に親切な標識がある |

頂上に雪は少なく割と平面 |

頂上で |

頂上に「青年の塔」(写真左端)がある |

10時37分頃から下山を開始して正午過ぎに駐車場着。

十数分後に帰路につき、午後1時50分に帰宅。

大積雪の急斜面はあったものの、比較的登りやすい山かなという印象でした。…

…丸1ケ月以上が過ぎた2月1日、

今度は鈴鹿セブンマウンテンで最も南、一番低山の「入道ケ岳」(標高906m)へ。

朝6時半に自宅を出て高速鈴鹿ICを下りて8時38分に現地駐車場着。約10分後に登山を開始。

猿田彦大社を祀る本宮といわれる「椿大神社」の参道から割と角度のある石段を上って行く。

最初のうちは比較的歩きやすい鬱蒼と茂る樹林帯を進む。

途中休憩を挟み、後半は膝下まである雪の斜面を登り、

馬酔木(アセビ)のトンネルも越えて午前11時5分に頂上へ無事到着。

参道の石段を登っていく |

大積雪の斜面と馬酔木のトンネル |

膝下まである雪を踏みしめて |

頂上に無事到着 |

5分後に下山を開始して12時半過ぎ、椿大神社に20分ほど立ち寄り拝観。

ここは弓道と縁があるらしい看板が立っていました。

相撲の鉄砲(突き押しというか)をする木柱がありました。

私に知識がないので断言できませんが、武に関係がある神社なのかもしれません。

弓道との関わりを感じる看板 |

ど真ん中に相撲の鉄砲練習する木柱がある |

そこからさらに歩き午後1時前に駐車場着。

約十分後に現地を出て、途中土山PAで休憩を取った後、午後3時前に帰宅。

今回レポートしたどちらの山も頂上は曇り、膝下まで積雪がある斜面を登った印象だけが残り、

違う時期に登ればまた違う印象になったでしょう。…

●凛道実技紹介<第49回>

|

<放相>のあと、両肘を身体より前へ出し入れ、

続いて両手の平を向い合せてから、息を吸いながら手首の外側の部分を外に出していき

【収 空(くう)】 次に息を吸って、両手の間がふくらむような感じで拡がり、両手で三角形をつくります。

[表]に記されている〃スー〃〃スーー〃は息を吸い、〃ハ〃〃ハー〃〃ハーー〃〃ハハ〃は息を吐くことを表し、 |

★次回の更新は2025年3月1日の予定です★